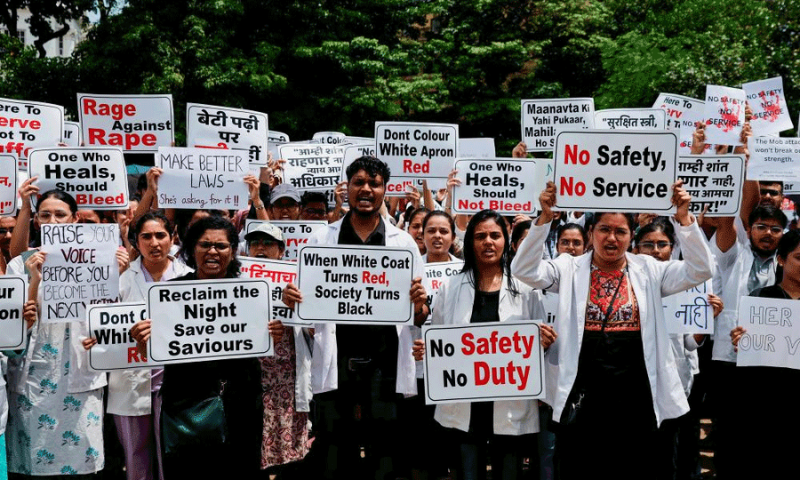

封面图片与本文内容无关。我只是用这种方式提醒自己:在我写下这些东西的同时看到了什么。

还是那本《日常生活中的传播学》,天哪这本书用大屏看只有71p。

我爱写交互式读书笔记。有点沉浸。好像和《新闻实验室》的 Newsletter 文章有点像,我高中时很多读书笔记都是从那找的。比如那个2022普利兹克建筑奖。哎呀看了一下条目,好喜欢,我要保存下来认真欣赏这些建筑。我想订阅一本建筑艺术(造型艺术?)杂志。

插播:新闻实验室会员计划的自我介绍

- 最新的全球媒体创新案例、商业模式

- 重要、新颖的全球媒体作品推荐

- 从媒体角度深度解读时事

- 重要的传播学理论和学术研究解读

- 线上线下社群活动

- 传媒类招聘信息和实习信息

- 不定期的会员抽奖Continue

场景七:在密室里狂奔,与鬼怪相遇 —— 游戏,沉浸模式与素朴的正义感

先说这个标题让我想到什么:一篇猎奇/cult的同人小说。努力思索了一下,灵光突现,想起了这位作者的另一个短篇,现在我有办法检索它了。如果有人问我最爱的长篇同人小说是什么,我也许会回答,是那篇“童话”。它讲的是十人陷入困境,在一个克里斯玛型领导人物的凝聚下,逃出生天。它的意味很丰富……也许我该写一篇细细的文评。而猎奇的小说则与之相反,设置在斗兽场中,被抛入其中的众人彼此反目,不惜用残忍的手段对待彼此,可以面带微笑地将人放血至濒死,猎物与猎人的角色总是在转瞬间倒转,在生存的巨大诱惑前,耻感麻木,道德感也尽数丧失。

好的,我知道这个章节讲的是什么了……无非是《明星大侦探》和《密室大逃脱》。这两个标题好好笑,像麦当劳那么大甜筒。

密室 = 真人互动与沉浸式戏剧体验

而且是日常生活中体会不到的真人互动模式对吧。所以很有启发性。

沉浸(心流)理论被广泛用在游戏设计中。

沉浸不是行为或行动,而是一种稍纵即逝的心理状态。若不具备某些先决条件,个体几乎无法进入沉浸状态里。上瘾不是沉浸状态,而是沉溺行为。沉浸带来成就感与愉悦感,沉溺却导致焦躁不安、痛苦与狂躁,真是悲哀。

国内密室的沉浸模式 = **游戏场、空间规则、玩家人物、视觉化**。

知名的沉浸式密室《林宅》

泰恐密室《灵媒》:玩家必须在同一个祭坛空间里来回上下。

恐惧其实和蹦极一样是一种边缘体验吧……毒电波galgame也是。

有些密室的恐怖感来自:防备同伴中的卧底(鬼)。

玩家之间形成新的社交关系。

日恐密室《弥生》《绳之巫女》

美式恐怖密室Reviver。

“20世纪50年代布查博士参与调查直升机坠毁事件后,首次发现**爆闪**导致个体感官与认知紊乱的情况,这种效应因此被称作布查效应。”感知输入遭遇切断、影像破碎充斥大脑。

爆闪造就的时间差方便NPC在短时间内迅速改变空间站位。这种感官上的“瞬移”超出认知边缘,从而产生不可名状的感受。

法国诗人瓦雷里:游戏规则不容置疑。

不容置疑的游戏规则 —— 绝对而之上的秩序。

紧张–平衡–冲突解决,会使玩家从中感到节律、目标与一致的属性。

嗐,您还真别说,这恐怖密室比起生活能带来更多节律感呐,毕竟冲突的解决是被承诺的。

我很佩服所谓“铁坦”属性的人。精神状态太稳定了。

作者说自己邂逅的大部分玩家,早已把密室游戏视为他们日常生活的方式。

我觉得这很好啊!就如同很多人喜欢去剧场,在黑暗的环境中凝视舞动着歌唱着的舞台,从而将自己从现实生活中抽离。去密室,这样一个接近与极限与非真实的空间,则更像是漫长人生中的一趟快速跃迁的旅程,肉身乃至灵魂在平行宇宙中闪灭。我甚至觉得这像是一种死亡体验,一种自杀。

荷兰文化史学家约翰·赫伊津哈《游戏的人》:

参与游戏是自愿的,实际上游戏本身就是**自愿的**。它溢出“真实的”的生活,进入一个暂时的活动场域。

可不可以说是“暂时活动的场域”呢?参与游戏的人离开后,这个场域就如同死火山一般沉寂了。

“日常生活的幕间表演,周期性的心旷神怡的活动”

游戏动机:怀着很强的好奇心寻求刺激,成就动机,亲和动机,权力动机。

前两个好说,后两个是怎么体现出来的?

游戏玩家的十二个基本需求:

- 求生

- 收集

- 控制

- 社交

- 表演

- 竞争与挑战

- 成长

- 扮演

- 创造

- 探索与冒险

- 攻击与破坏

- 爱与性

哇噻还能和NPC肢体冲突甚至造成伤害的?这不就搏击俱乐部嘛。活脱脱一个灰色地带。

说起来“剧本杀”这个词刚火的时候我真以为是什么很负面的活动。

提到搏击俱乐部这个关键字大脑立刻弹出《伦敦生活》,尽管这与一段糟糕和恶心的记忆有关,但是我想要有始有终——看完第一季伦敦生活,弄明白它表达的到底是一种什么样的情绪。

冤情与末世情节

这些故事本质上向玩家传递出一种素朴的正义观,即善有善报、恶有恶报的自然法意识。

康德,纯粹理性批判:人类的认知分为两类:自由律和必然律。

无法被必然律捕获,即为自由律。

密室游戏 = 抵抗自由律,享受必然律

让理性的标准被亵渎、被抹黑,培养出有别于生活世界的心灵状态。

呵呵我就喜欢看你们这种人爽完了还要分析自己的快感生成机制的样子。

我做挺多事的动机也是这个。不是有快感谁干啊!哪怕是性别分析,我也是因为我船的奇异关系模式想看。我想知道为何原作里两个直男无比的家伙在同人女笔下能被写成暴君和荡妇。而且不是一个人这么写。复现了很多次。

作者(男):我遇到过一些很年轻的小姑娘玩密室,“铁坦”属性,中意与NPC互动,表现得有些狂热。她们才十七八岁,甚至更小,却似乎认识非常多的男性玩家和NPC。她们喜欢在游戏过程中和男NPC互动,不管被NPC扛起来转圈(vnhp注:我脑海中蹦出第五人格游戏画面),还是被啃出个牙印,她们都乐此不疲。我实在不好意思追问她们的家庭背景,可我依旧忍不住问了同一个问题:你单身吗?她们的确都单身,没有男朋友。或许,在密室游戏中邂逅男性玩家,或者与男NPC互动,沉浸式密室这种带有魔幻魅力的社交属性在一定程度上与她们富有野性的活力相契合。狂欢、喧闹、混乱组成的姹紫嫣红不一定代表她们蔑视权威的心理,但游戏过程中释放多余的力比多,是否有助于她们实现爱或情感上的功利性目标?这些都只是我的推断,或许要通过更加严格的人类学调查,才能得出更加精确的结论。

。这段文字让我产生了挺复杂的感受

- 感觉是凝视。女人一旦展现一些热情,就大谈力比多。还要问人家是否单身,言下之意无非是:力比多不能在对象身上释放掉所以到外面来野呗。但是,男人会嫖娼啊!某红书偶尔会给我推那种帖子,什么“这家足浴店正规吗”“男朋友的这笔消费正常吗”。相比之下,女人在密室逃脱享受挑逗异性(呃)或者是亲密互动的乐趣实在太,循规蹈矩了。

- “实现爱或情感上的功利性目标”是什么意思……?难道不就是为了快速满足情感需求吗?

- 其实我还挺佩服/羡慕这种女生的。

不想动脑子了问下gpt(4o-mini)。

这段话的“我”表露出了一些关键的看法、态度和潜意识:

- 观察者态度:作者显然在观察和分析年轻女性在密室游戏中的行为,并对她们的互动方式、行为习惯感到好奇。这个“我”表现出了较强的分析和好奇心,但同时也表现出了一种隐含的距离感,似乎对这些年轻人的行为保持了一定的距离和不完全理解的态度。

- 对年轻女性的看法:作者注意到这些年轻女性在游戏中表现出的一种“狂热”情绪,并且对她们与男性NPC的互动特别感兴趣。这可能反映了作者对这种行为模式的关注,以及对这种行为背后的心理动机的探索。

- 潜在的判断:在提到这些年轻女性的单身状态时,作者似乎在暗示她们可能通过这种游戏中的互动来寻求情感上的满足或社会联系。这里的潜意识是,作者可能认为这些女性在现实生活中可能缺乏某种情感满足,因而在游戏中寻求补偿。

- 对社交属性的推测:作者认为密室游戏中的“魔幻魅力”和社交属性可能与这些年轻女性的“活力”相契合,并对这种社交和情感体验的目的进行了推测。这里隐含的态度是,作者认为这种游戏行为可能不仅仅是娱乐,背后可能还藏有更复杂的情感需求或社交动机。

- 对研究的态度:最后,作者提到需要通过“更严格的人类学调查”来得出更精确的结论,这表明作者对自己推断的局限性有一定的自觉,同时也表现出对深入研究和理解的渴望。

整体来看,这段话中“我”对年轻女性在密室游戏中的行为表现出一种既有观察又有推测的态度,同时也对自己观察和推测的准确性保持一定的谦逊。

“讨论游戏和性别,有一个无法忽视的标志性事件,即发生在10年前的Gamergate。”

翻了下评论区,是个挺复杂的事。

这篇没多少字但我基本上是从八点开始写的,现在都近十一点了,我天哪。我得承认码字过程中经常因为某些回忆被触发而去网上找相关材料。我干这事的续航果然比学那什么框架和那什么系统的长。

最后贴一个吴的相关资料,因为我觉得搞传播学的人研究的东西好有意思啊……传播与一个煽动性的slogan相连:看清世界(逃出漩涡)。哎虽然什么文科类学科都能与这个slogan扯上关系吧。

研究方向:

新媒体与社会行动

传播思想史

真人秀与电视和视听产业发展

精神分析与粉丝文化

青年和中产阶级文化领导权

论文作品:

《中国传播的社会主义现实主义》,载《台湾社会研究季刊》2020年12月

《中国电视综艺的二律背反现象:基于政治经济和社会转型的视角》,载《现代传播》2020年11月

《维纳与控制论:在人文主义和冷战政治之间》,载《东方学刊》2020年6

《施拉姆的学术遗产与美国传播学四大奠基人的神话》,载《国际新闻界》2019年8月

《往东看,向南走:中国传播政治经济学刍议》,载《台湾社会研究季刊》2019年4月

Debates on Constitutionalism and Legaciesof the Cultural Revolution,in the China Quarterly, 2016(9)

《浅议当前普通人民群众参与的(电视)真人秀节目的生存现状与发展趋势》,载《新闻大学》2016年8月

《网络时代社会主义文化领导权的重建?:国家、知识分子与工人阶级政治传播》,载《开放时代》2016年1月(通讯作者)

《湖南卫视“高端崛起”之后,还有什么?》,载《新闻大学》2014年10月

Outside-in or Inside-out?:the Making of theTransnational Discursive Alliance in the Struggle for the Future of China,in IJoC 2013(9)

《去邻避化、素朴的自由主义和中产阶级的表演式书写:以7·23动车事故为例》,载《新闻学研究》2012年6月

《艾滋病、“现身”媒介的合法性与权利行动的可能:以〈人民日报〉与都市报为例》,载《开放时代》2009年11月

《湖南卫视:资本、市场与国家意识形态的转化》,载《新闻大学》2007年6月

科研项目:

当代西方新闻自由的本质研究及其启示,国家哲社一般课题,在研

关于深入开展网络文明引导行动问题研究,国家哲社青年课题,已结项

当代中国的大众媒体与社会运动,上海哲社青年课题,已结项

此外,还承担了国家高端智库、中共上海市委宣传部委托的有关媒体融合、青少年文化等课题项目

专著教材:

- 论著:

《传媒、现代性与工人阶级主体性研究:以〈工人日报〉(1949-1992)为例》,中国广播电视出版社,2013年)

《传播学概论》(教材,西安交通大学出版社2021年即出)

《“民主”的困境:中国微博发展早期的那些岁月》(2021年即出)

《中国电子媒体发展的政治经济笔记:从省级卫视到视频网站》(预计2022年出版)

- 译著:

(按年份由近及远排列)

《黑格尔、海地与普遍历史》(苏珊·巴克-莫斯著,2021年活字文化出版)

《依附之路:传播、资本主义、意识与加拿大》(达拉·斯迈思著,2021年北京大学出版社出版)

《中国传播政治经济学》(赵月枝著),唐山出版社,2019年

《数字化衰退:信息技术与经济危机》(丹·席勒著),中国传媒大学出版社,2017年

《新纪录:批判性导论》(斯特拉·布鲁兹著),复旦大学出版社,2013年

相关采访: